データを制するものがお客様にますます愛される

今、多くの小売企業がAmazonに戦々恐々としている。あのウォルマートでさえ日本市場に見切りをつけて、アメリカでのAmazon対策に専念すると言う。日本のEC化率(すべての商取引の内、電子商取引が占める割合)などわずか5.79%、アメリカですら10数%しかないにも関わらずだ。何をそこまで恐れることがあるのかというと、その1つの理由は間違いなく“ビッグデータマーケティング”である。

20年も前からレコメンド機能を実装しているAmazon。ECで得られるデータは、今まで小売企業が手にしていたデータとは異なる。単なるデモグラフィックな情報や購買履歴だけでなく、「どの商品で迷ったか」や「検討したが買わなかった」という行動データを膨大に保有しているのだ。そんなIT企業がリアルの世界に進出するようになってきており、デジタルで得たデータを分析し、店舗でのレコメンドに活かしている。こうなると、「ポイントが貯まるから行く」などというレベルではなく、一つ上の次元の買い物体験を実現できるのだ。

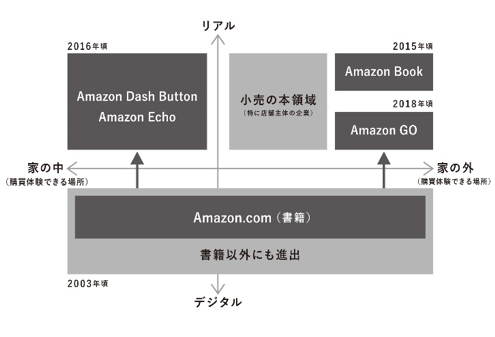

しかし実はまだデータが不十分な領域がある。それは店舗などのリアル領域である。デジタル上でのビッグデータだけでなくリアルでのビッグデータも掛け合わせることで、「パーソナライゼーション」、つまり個々のお客様に合った究極の対応が可能になるのである。Amazonはすでにこのリアル領域でのデータを集めており、実証実験を繰り返している。それがスマートスピーカーである「Amazon ECHO」やワンプッシュで商品が注文できる「Amazon Dash Button」、そして店舗である「Amazon GO」なのである。この取り組みにより、Amazonは家の中と外のどちらでも消費者と接触できるようになった。そしてそこで得られるデータをさらに活用して、より消費者との関係を築いていくと、もはや消費者はそのサービスから離れられなくなるだろう。

※Amazonによる小売包囲網

未来の小売のカタチ

こんなお店を想像してみてほしい。「お店の近くを通りかかると今だけの限定クーポンが送られてきた。ちょうど時間もあったので入店してみると、店員に自分の名前を呼ばれ、以前買った商品の使い心地を聞かれた。さらにECサイトで見て気になっていた商品の実物を見せてくれた。それから、自分の好みに合ったおすすめ商品も見せてくれ、気に入ったのでいくつか買うことにした。顔認証で自動決済の上、買った商品は自宅に届けてくれるので、来た時と変わらず手ぶらで店を後にした。」こうした店舗の実現に向け、カメラやデジタルサイネージ、アプリ、スマートウォッチなどを活用した実証実験がすでに行われている。それぞれ象徴的な事例をご紹介したい。

ドン・キホーテは、リテールテック企業になることを宣言しており、例えば宅配ロッカーの試験運用を始めた。各種ECサイトで購買した商品をその宅配ロッカーで受け取れる仕組みだ。ロッカーに商品が収納されると顧客のスマホに通知が届き、受け取り用のバーコードをロッカーの読み取り機にかざすと扉が開くようになっている。さらには電子マネー「Majica」の活用を積極的に進めており、昨年時点で会員はすでに500万人を突破している。そしてその会員情報をAIで分析することで、お客様ごとにおすすめ商品やクーポンを通知する試みを始めているのだ。今はまだ実証実験の上、各施策が連携していないが、今後これらが連携していった時のインパクトは非常に大きいだろう。

他にも、パルコが昨年にオープンした「PARCO_ya(パルコヤ)」では、来店者数をカウントするカメラと、来店者の性別や年齢を推測する顔認証用のカメラを約230台も導入。来店者の行動分析や買上率の把握などに活用できるという。パルコはロボット「Siriusbot」を試験導入するなど積極的にテクノロジーを活用している。

最後に、他業界の海外事例にはなるが、エンタメ業界からも小売の“場づくり”のヒントとなるだろう。アメリカのディズニーワールドでは、ウェアラブルデバイス「マジックバンド」によって、来場者ごとにパーソナライズ化されたサービスを提供している。たとえばマジックバンドはつけているだけで、ディズニーワールドへのエントランスパスやファストパス(並ばずにアトラクションに乗れるチケット)として使えるだけでなく、ホテルやレストランでの支払い、ホテルのルームキー、園内で撮影した写真を受け取れるなど、ディズニーワールド内でのあらゆるサービスを受けることができる。さらにこのマジックバンドによって、お客様がどのようにワールド内を行動したのか記録し、分析することが可能になるのだ。

AIやIoTという言葉からはなにも生まれない

いくつかの事例を紹介したが、AIやIoTを活用したビッグデータマーケティングに手を出すことはそんなに簡単ではない。それは①AIやIoTはあくまで手段に過ぎない、②ビッグデータが整理されていない、③プライバシーやセキュリティなどへの対応が必須、という3つの壁があるからだ。

まず①についてだが、「AIやIoTで何かしたい!」という声をよく聞くが、大抵の場合は失敗する。なぜならAIやIoTという言葉は、何かを言っているような気にさせるが、実は何も生まないからだ。本当に必要なのは、「今の事業課題はなんなのか」「消費者にどんな購買体験をしてもらってエンゲージメントを高めるか」ということで、そのためのあくまで手法としてテクノロジーなのだ。今、AIやIoTを活用して成功したと語られている事例のほとんどは、AIやIoTを活用するために始まったプロジェクトではなく、課題を解決する取り組みを行っていたら、あとで振り返るとAIやIoTと言えるものなのである。

次に②についてであるが、ビッグデータの取得にはプライバシーとセキュリティに十分な対応を行い、消費者の理解を得るが重要となる。リアルの領域でデータを収集するということは、デジタル上でのそれとは異なり、より消費者にとってデリケートな問題だからである。度々ニュースで問題になっているが、説明不十分な対応は消費者の反感を買うことにつながってしまう。

そして最後に③だが、ビッグデータはその八割を非構造化データと呼ばれる、音声や動画、テキストなどの、簡単には分類・体系化しづらい数値以外のデータであると言われている。そのため、これまでのデータ分析とは異なり、まずデータベースを1本化したり、どうデータを整理し、適切な分析結果を導き出すかなどの設計が必要なのである。

正直なところ、自社でなんとかしようとするのはお薦めしない。テクノロジーは多様化し、さらに複雑になってきているからだ。課題解決に一緒になって苦しんでくれる、テクノロジー企業を見つけることが最初の一歩ではないだろうか。